«Через 20 лет мы будем пользоваться автомобилями каршеринга, управляемыми роботами»

Михаил Яковлевич, недавно на Международном экспертном совете многие спикеры с восторгом отмечали, как изменилась Москва за последнее время. Все были в Москве не впервые, наблюдали динамику. Скажите, Вы эти восторги разделяете?

Положительные изменения есть, это бесспорно! Но к оценке зарубежных экспертов я отношусь с большой долей иронии. Дело в том, что у зарубежных экспертов представление о правильном городском транспорте связано в основном с привычными европейскими реалиями. Они приходят, смотрят и говорят: «Ой, а у вас Мясницкая похожа на нормальную европейскую улицу. Ой, у вас появилось, то и то, чего раньше не было». И так далее. Их впечатления, конечно, очень поверхностны.

“Наш город принципиально неавтомобильный. И когда мы в него втиснули большое количество автомобилей, получилось, что у нас на один автомобиль приходится 28 м2 асфальта”.

Москва отличается от тех городов, на которые ориентируются международные эксперты радикальным образом. Москва – это город советской планировки, с соответствующими пропорциями. И когда на советскую планировку легла стандартная тенденция автомобилизации – абсолютно стандартная, потому что то, что у нас происходило с 1990 по 2015, 15 лет, то же самое происходило, скажем в Америке, с 1910 до начала Второй мировой войны, или в Европе в период послевоенного восстановления – все стандартно. В конце 80-х в Москве было где-то 80 автомобилей на тысячу жителей, сейчас число автомобилей составляет порядка 40% от количества жителей. Этот тренд лег на советскую планировку. В советских городах на долю улично-дорожной сети отводилось до 10% городской территории. Потому что предполагалось, что советский человек должен ездить в трамвае. А в Европе этот процент – около 25. Вот я очень люблю ездить за рулем на той стороне океана, в Торонто или Бостоне. Это автомобильные города, там названный показатель составляет до трети городской территории.

Москва отличается от тех городов, на которые ориентируются международные эксперты радикальным образом. Москва – это город советской планировки, с соответствующими пропорциями. И когда на советскую планировку легла стандартная тенденция автомобилизации – абсолютно стандартная, потому что то, что у нас происходило с 1990 по 2015, 15 лет, то же самое происходило, скажем в Америке, с 1910 до начала Второй мировой войны, или в Европе в период послевоенного восстановления – все стандартно. В конце 80-х в Москве было где-то 80 автомобилей на тысячу жителей, сейчас число автомобилей составляет порядка 40% от количества жителей. Этот тренд лег на советскую планировку. В советских городах на долю улично-дорожной сети отводилось до 10% городской территории. Потому что предполагалось, что советский человек должен ездить в трамвае. А в Европе этот процент – около 25. Вот я очень люблю ездить за рулем на той стороне океана, в Торонто или Бостоне. Это автомобильные города, там названный показатель составляет до трети городской территории.

Наш город принципиально неавтомобильный. И когда мы в него втиснули большое количество автомобилей, получилось, что у нас на один автомобиль приходится 28 м2 асфальта. А, скажем, в упомянутом Бостоне – 200 м2 на автомобиль. Если даже все автомобили Чикаго или Филадельфии однажды выйдут одновременно на улицы, им, конечно, будет тесно, но они будут ехать. У нас в этом случае все закончилось бы транспортным коллапсом.

Второй вопрос планировки, еще более серьезный. Во всех богатых городах мира – в Америке это происходило еще до Второй мировой войны – улично-дорожная сеть устроена двухконтурным образом. Есть 2 понятия: улицы (street) с жилыми домами, тротуарами, трамваями, пешеходами и дороги (Freeway, Motorway). Вот там не должно быть пешеходов. Там не должно быть тротуаров, домов слева и справа и так далее. Наша самая главная улица – это Садовое кольцо. Все мои зарубежные коллеги спрашивают: «А что это такое?». Вроде бы улица: пешеходы, тротуары, дома и так далее. И вдруг много-много полос. Ни то, ни другое. Это тоже остаток советской планировки.

Плюс к этому психологическая сторона дела – мы автомобилисты первого поколения. В Москве их примерно 3/4. То есть у человека есть автомобиль, у мамы не было, а у бабушки точно не было. Соответственно они относятся к транспортному средству не как к полезному бытовому предмету, а как к чему-то престижному. И вот все эти люди поехали. И образовались знаменитые московские заторы.

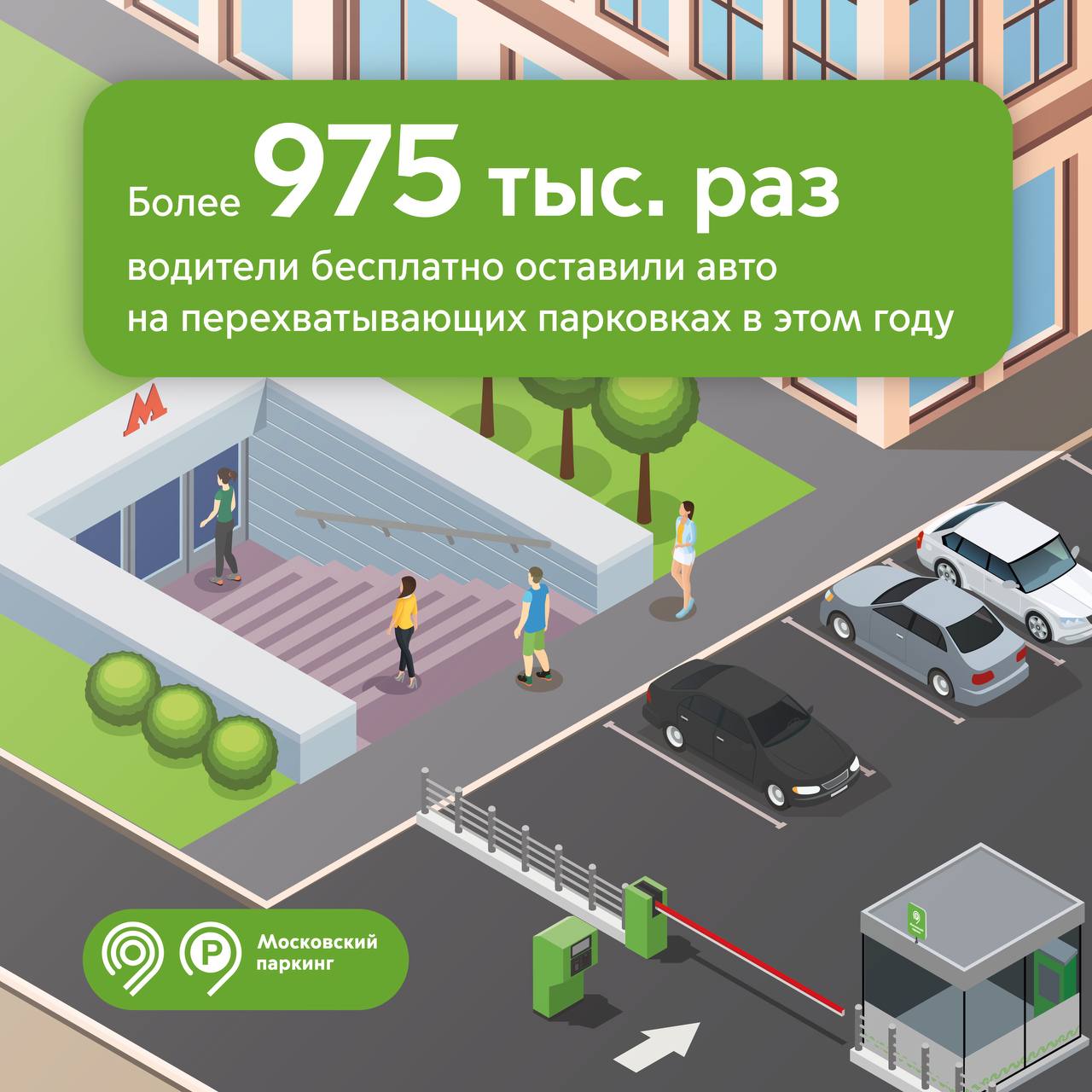

Что оставалось делать новой администрации города? Вот пришел Собянин. Через какое-то время он привел молодого зама по транспорту. То, что наши благополучные европейские коллеги делали путем медленной эволюции в течение 60 лет, надо было сделать, грубо говоря, за несколько месяцев. То, что в Москве надо вводить нормальный парковочный режим, я лично писал с середины 90-х годов. Меня слушали и говорили, что это непопулярная мера и так нельзя. Сейчас сделали. Небезошибочно сделали, но в принципе это – революция. Это не только острое политическое решение, но огромная управленческая работа, чтобы все это работало, чтобы все 4 с лишним миллиона московских автомобилистов могли заплатить за парковку. Вот этот грандиозный сдвиг произошел. Это заслуга конкретно двух людей. Это – мэр, который взял на себя политическую ответственность, и Максим Ликсутов, организовавший огромный процесс, в котором участвуют миллионы горожан.

Что оставалось делать новой администрации города? Вот пришел Собянин. Через какое-то время он привел молодого зама по транспорту. То, что наши благополучные европейские коллеги делали путем медленной эволюции в течение 60 лет, надо было сделать, грубо говоря, за несколько месяцев. То, что в Москве надо вводить нормальный парковочный режим, я лично писал с середины 90-х годов. Меня слушали и говорили, что это непопулярная мера и так нельзя. Сейчас сделали. Небезошибочно сделали, но в принципе это – революция. Это не только острое политическое решение, но огромная управленческая работа, чтобы все это работало, чтобы все 4 с лишним миллиона московских автомобилистов могли заплатить за парковку. Вот этот грандиозный сдвиг произошел. Это заслуга конкретно двух людей. Это – мэр, который взял на себя политическую ответственность, и Максим Ликсутов, организовавший огромный процесс, в котором участвуют миллионы горожан.

Еще скандалят, еще есть те, кто говорит: «А правда, что деньги за парковки переводятся в офшоры?». Господа, поинтересуйтесь. Банальная вещь. В управу такую-то приходит каждый день на благоустройство такие-то деньги. Посмотрите. Открытая информация…

Есть еще масса трудностей. У нас еще конь не валялся в такой вещи, как резидентное хранение автомобиля. Вот я храню свой автомобиль в подземном гараже, минут 15 ходьбы от дома. А большинство моих соседей оставляют их во дворе, или прямо на улице, под своими окнами. Между тем, улица – это общественное пространство. Вот еще одна революция, которую Москве придется пережить.

“Человек, приехавший в город, вообще не должен знать, кто его везет, потому что у него есть билетик, который должен действовать везде”.

Сейчас городская власть стала гораздо больше внимания уделять общественному транспорту. Например, при Ю.М.Лужкове было закатано в асфальт 1/3 трамвайных путей. Это самая наглядная позиция, показывающая, как город относился к общественному транспорту. Вот те же зарубежные эксперты поражались в 90-е годы странному противоречию: весь мир, даже в Америке, где к общественному транспорту относились очень иронически, начали делать современные рельсовые системы, а вот мы в Москве их снимали. Обновление парка подвижного состава происходило крайне медленно. А создание нормального общественного транспорта, отвечающего новым реалиям – очень трудоемкий процесс. Масса времени была упущена.

Транспортный спрос вместо регулярных городских маршрутов попытались удовлетворить маршрутками. То, что у нас называется маршрутками, в международной классификации имеет название “jitneys” и считается африканской технологией пассажирских перевозок. Впрочем, в продвинутых городах Африки от этих “jitneys” в последние годы активно избавляются, замещая их современными системами общественного транспорта от лучших мировых производителей.

Транспортный спрос вместо регулярных городских маршрутов попытались удовлетворить маршрутками. То, что у нас называется маршрутками, в международной классификации имеет название “jitneys” и считается африканской технологией пассажирских перевозок. Впрочем, в продвинутых городах Африки от этих “jitneys” в последние годы активно избавляются, замещая их современными системами общественного транспорта от лучших мировых производителей.

Есть универсальная формула общественного транспорта. В 2012 году отмечали ее 350-летие. Блез Паскаль объяснил ее в письме герцогу де Роанне. Это исторический факт. Он предлагал открыть в Париже сообщение регулярных карет по заранее объявленным маршрутам и расписаниям с единым тарифом 5 су.

Вопрос не в том, кому принадлежит транспортная компания – городу или частному бизнесмену. Человек, приехавший в город, вообще не должен знать, кто его везет, потому что у него есть билетик, который должен действовать везде. Более того, на любых маршрутах (кто бы их не обслуживал) должны быть и четко исполняться заранее объявленные расписания движения

Массовые отступления от этих базовых правил, с которыми город смирился, начиная с 1990-ых годов, ни к чему хорошему не привели.

Что произошло в Москве за последние пять лет. Во-первых, был значительно увеличен бюджет на общественный транспорт; прежде всего – на метростроение. Второе – обновление парка наземного общественного транспорта. Третье – медленно, с трудностями, но все таки стали вводить единый формат перевозок – с помощью новой модели взаимоотношений с частными перевозчиками. Это абсолютно революционная реформа, которую город еще не очень переварил. Но то, что у нас муниципальный и частный перевозчик будут работать в едином формате, а для меня, пассажира, не будет никакой разницы, на чем ехать – это революция, сравнимая с парковками.

По статистике в автомобиле в среднем едет 1,25 пассажира. Это тысяча пассажиров по одной полосе в час. На автобусе по той же полосе проезжает более 2 тысяч человек в час.

В 1983 году я со своими коллегами из ВНИИБД МВД СССР выпустил методичку «Выделение обособленные полос для общественного транспорта». Прошло почти 33 года. Сейчас в Москве, как в любом европейском городе, сотни километров обособленных полос. Сделали правильно. Хорошо получилось? Не везде. Трудно достичь чистоты эксперимента. Но это еще одна революция, потому что город четко продемонстрировал приоритет общественного транспорта. По статистике в автомобиле в среднем едет 1,25 пассажира. Следовательно, по одной полосе обычной городской улицы мы прокатим 1 000 пассажиров в час. А если мы запустим хороший автобусный маршрут, как запустили на Боровском, Мичуринском, Мосфильмовской, то там за час пик по той же полосе проезжает более 2000 человек.

В 1983 году я со своими коллегами из ВНИИБД МВД СССР выпустил методичку «Выделение обособленные полос для общественного транспорта». Прошло почти 33 года. Сейчас в Москве, как в любом европейском городе, сотни километров обособленных полос. Сделали правильно. Хорошо получилось? Не везде. Трудно достичь чистоты эксперимента. Но это еще одна революция, потому что город четко продемонстрировал приоритет общественного транспорта. По статистике в автомобиле в среднем едет 1,25 пассажира. Следовательно, по одной полосе обычной городской улицы мы прокатим 1 000 пассажиров в час. А если мы запустим хороший автобусный маршрут, как запустили на Боровском, Мичуринском, Мосфильмовской, то там за час пик по той же полосе проезжает более 2000 человек.

Этот результат транспортных реформ должен родиться уже в следующем году – МК МЖД. Его значение исключительно велико по ряду причин: со времени начала строительства Московского метрополитена в 1930-ых годах, в городе принципиально новых больших транспортных систем просто не было. Именно такой системой должно стать Малое кольцо Московской железной дороги с регулярным пассажирским сообщением. Ее значение для срединной зоны города огромно, особенно на тех участках, где кольцо пройдет по промзонам. Новая транспортная систем даст мощный толчок для их градостроительного освоения. Это повлечет за собой интереснейшие градостроительные последствия макроскопического уровня для города в целом.

Я рассказал о тех вещах, которые, с моей точки зрения, являются главнейшими.

Подробнее о проекте МКЖД читайте здесь.

У меня еще такой вопрос. На экспертном совете Габриэль Домшиц говорила о том, что до тех пор, пока у нас люди не начнут принимать общественный транспорт сердцем, ничего не получится. Что вы об этом думаете?

Вопрос в том, что, когда у человека есть альтернатива, и пусть альтернатива очень плохая - автомобиль с заторами, Бог знает, сколько времени потрачено, - но им в нем комфортно. Проводились социологические опросы. Автомобилисты, по большей части женщины, отвечают: когда я сижу в заторе, у меня климат-контроль, приятные запахи и музыка, а здесь меня помнут. Вот для того, чтобы эти люди пересели на общественный транспорт, нам надо решить гигантские задачи. Таких задач много.

Если мы их решим, то общественный транспорт будет выбран не сердцем, а исходя из вполне рациональных соображений. Привожу простой пример. Вот меня автомобилиста убедили оставить свой автомобиль, условно говоря, в Анино или Бутово. Я приехал куда-нибудь в центр. И после метро мне еще ехать на троллейбусе. И мне нужно, чтобы наземный транспорт ходил как метро. Две-три минуты, электронное табло и так далее. Вот я приехал, тут дождь или снег, а у меня чистые ботинки.

Пункт второй. Вот заставили меня пересесть в метро, а мне надо сделать переход, условно говоря, на «Киевской кольцевой». На этой станции, если человек не является атлетически сложенным мачо, то, боюсь, его могут там в час пик сильно помять. Нужна разгрузка узлов, а это дорогущее мероприятие. У нас по многим пересадочным узлам просто исчерпана пропускная способность по пешеходному потоку. И тут нет другого способа решения, кроме как глобальная интеграция всех городских транспортных систем, включая пригородные железные дороги и будущее МК МЖД. Речь идет об интеграции планировочной, логистической, тарифно-билетной и так далее.

Третий вопрос. У нас вполне приличные новые станции метрополитена, просто красота. А вот о стыках между станциями электричек и метрополитена того же я сказать не могу. Допустим, нам надо пересесть с платформы Царицыно на одноименную станцию метро. Когда у человека нет выхода, он плюнет и пойдет по крайне неудобному переходу. Когда у него есть выход – автомобиль, он скажет: «Я лучше три часа в пробке простою». Когда меня заставляют идти по скотопрогонному отверстию от платформы электрички до станции метро, я говорю: «Да нет, ребят, я лучше на машине поеду». Здесь я рассуждаю не как эксперт-транспортник, а как старый москвич. Это не сердце, а потребительский выбор. Когда-то в уставе Международного союза общественного транспорта было записано: «Обеспечить неунизительные условия перевозок». Не шикарные, не комфортные, понятно, а неунизительные. Вот когда меня заставляют совершить переход на «Киевской» или по этому скотопрогонному отверстию в Царицыно, это унизительные условия. Пока мы это не преодолеем, никакое сердце не поможет. И хотя я ярый автомобилист, я считаю, что привести в порядок переходы к станциям московских электричек сейчас важнее, чем строить шикарные эстакады. Но я прекрасно понимаю, что устройство железнодорожных станций и упомянутых стыков упирается в то, что это земля не московская, а федеральная и т.д. Что здесь есть свои проблемы правового и бюджетного плана. Тем не менее для нас абсолютно принципиальный вопрос – привести в идеальный порядок и сами пригородный станции, и, что главное, всю эту пешеходную логистику, которая связывает пригородные железные дороги с метрополитеном, или выходом к наземному транспорту. Вот это, пожалуй, еще один очень серьезный вызов.

Третий вопрос. У нас вполне приличные новые станции метрополитена, просто красота. А вот о стыках между станциями электричек и метрополитена того же я сказать не могу. Допустим, нам надо пересесть с платформы Царицыно на одноименную станцию метро. Когда у человека нет выхода, он плюнет и пойдет по крайне неудобному переходу. Когда у него есть выход – автомобиль, он скажет: «Я лучше три часа в пробке простою». Когда меня заставляют идти по скотопрогонному отверстию от платформы электрички до станции метро, я говорю: «Да нет, ребят, я лучше на машине поеду». Здесь я рассуждаю не как эксперт-транспортник, а как старый москвич. Это не сердце, а потребительский выбор. Когда-то в уставе Международного союза общественного транспорта было записано: «Обеспечить неунизительные условия перевозок». Не шикарные, не комфортные, понятно, а неунизительные. Вот когда меня заставляют совершить переход на «Киевской» или по этому скотопрогонному отверстию в Царицыно, это унизительные условия. Пока мы это не преодолеем, никакое сердце не поможет. И хотя я ярый автомобилист, я считаю, что привести в порядок переходы к станциям московских электричек сейчас важнее, чем строить шикарные эстакады. Но я прекрасно понимаю, что устройство железнодорожных станций и упомянутых стыков упирается в то, что это земля не московская, а федеральная и т.д. Что здесь есть свои проблемы правового и бюджетного плана. Тем не менее для нас абсолютно принципиальный вопрос – привести в идеальный порядок и сами пригородный станции, и, что главное, всю эту пешеходную логистику, которая связывает пригородные железные дороги с метрополитеном, или выходом к наземному транспорту. Вот это, пожалуй, еще один очень серьезный вызов.

“В странах с устоявшимся общественными порядками достаточно написать краской «Only bus». А у нас или в Азии, надо забор ставить”.

На все эти вызовы надо ответить, потому что того пассажира, которому было более или менее безразлично, ехать на машине или общественном транспорте, мы уже переманили: у нас растут перевозки общественного транспорта. Того пассажира, который столкнется со всеми теми трудностями, о которых я говорил, нам еще предстоит переманить. И сердце тут абсолютно не поможет. Тут гигиена, защита собственного здоровья, чтобы меня не помяли, защита собственной одежды, потому что попробуйте, когда на улице мокрый снег, постоять на остановке и дождаться автобуса. Это масса вещей, которые нам предстоят. Причем, некоторые вещи предстоит делать резко, потому что, как говорят опять же мои зарубежные коллеги, в странах с устоявшимся общественными порядками достаточно написать краской «Only bus». А у нас или в Азии, надо забор ставить. То, что европейский транспорт налаживал с 1950-х годов до наших дней, нам предстоит сделать очень быстро.

Последний вопрос, если можно. Какой Вы видите Москву спустя 20 лет?

Во-первых, мобильность Паскаля станет гораздо индивидуализированной. Это происходит на наших глазах. То есть когда у меня в общественном транспорте все четко работает, я могу с помощью приложений к смартфону выстраивать свой четкий индивидуальный маршрут. 800 метров проехал на велосипеде – уже в Москве это есть – дальше зашел в трамвай, расписание которого я знаю… У все сцепилось, я из очень доступных городских опций составил свой индивидуальный маршрут.

Одновременно происходит кооперирование и социализация мобильности Форда. Мобильность Форда – это то, что с 1908 года горожане поехали на собственных автомобилях. Но, зачем мне автомобиль, который два часа ездит, двадцать два часа стоит. 30 лет назад придумали такую штуку – carsharing. Задумка напоминала, как небогатые студенты по очереди носят парадный костюм. Один водитель берет автомобиль на стоянке, которую находит по приложению, доезжает, оставляет ее на другой стоянке, где ее может взять следующий пользователь. Эта опция в Москве уже потихоньку реализуется. Но в этом вопросе предстоит принципиально важный сдвиг. А если до ближайшей стоянки далеко идти? У машины должна быть опция self-driving, то есть робот, который пригонит автомобиль из того места, где он никому не нужен, к вам. Сейчас уже ряд автомобилей японских и немецких компаний, обычно электромобилей, оснащены функцией self-driving. Человек доехал от станции метро до своего дома, три-четыре километра, бросил автомобиль у своего дома. Автомобиль снова должен быть у станции метро. Робот перегонит его обратно. Я бы посчитал все это фантастикой, если бы меня на таком автомобиле не катали в городе Мюнхене в декабре прошлого года.

Одновременно происходит кооперирование и социализация мобильности Форда. Мобильность Форда – это то, что с 1908 года горожане поехали на собственных автомобилях. Но, зачем мне автомобиль, который два часа ездит, двадцать два часа стоит. 30 лет назад придумали такую штуку – carsharing. Задумка напоминала, как небогатые студенты по очереди носят парадный костюм. Один водитель берет автомобиль на стоянке, которую находит по приложению, доезжает, оставляет ее на другой стоянке, где ее может взять следующий пользователь. Эта опция в Москве уже потихоньку реализуется. Но в этом вопросе предстоит принципиально важный сдвиг. А если до ближайшей стоянки далеко идти? У машины должна быть опция self-driving, то есть робот, который пригонит автомобиль из того места, где он никому не нужен, к вам. Сейчас уже ряд автомобилей японских и немецких компаний, обычно электромобилей, оснащены функцией self-driving. Человек доехал от станции метро до своего дома, три-четыре километра, бросил автомобиль у своего дома. Автомобиль снова должен быть у станции метро. Робот перегонит его обратно. Я бы посчитал все это фантастикой, если бы меня на таком автомобиле не катали в городе Мюнхене в декабре прошлого года.

Carsharing, обогащенный опцией автовождения, разгрузит города чрезвычайно сильным образом. Для нас это особенно важно!

Москва физически не вмещает 400 автомобилей на 1000 жителей. Мы можем тут ругаться, обижаться, но Москва по своим территориальным ресурсам приспособлена к уровню автомобилизации порядка 100 – 150 автомобилей на 1000 жителей; увы, не больше.

Все названные новации потихонечку будут эволюционировать. То, что такая эволюция происходит в городах Европы, это уже не прогноз, а факт. Мы пойдем тем же путем, если, разумеется, за 20 лет не произойдет чего-то экстраординарного, что не поддается прогнозу.

Спасибо!

С 17 станций метро можно будет пересесть на МКЖД

Маршрутки, отвечающие новым стандартам, появятся еще в 6 округах

Интервью: Велосипед как средство познания