«Когда едешь по Транссибу, тебе открывается окно в русскую душу», часть II

В поезде

На остановках близкие машут друг другу на прощание в то время, как пассажиры выходят купить еды, размяться или покурить.

Местные торговцы продают пирожки или вяленого омуля, байкальский эндемик, чей приятный аромат, к счастью, перебивает запах ног пассажиров. Большинство путешественников берет еду с собой, потому что питание в вагоне-ресторане может влететь в копеечку.

В плацкартах ничего не выражающие лица и случайно оголившиеся животы встречают вновь прибывших, которые тут же начинают размещать сумки, стелить постели, переодеваться и заказывать чай. Мои попутчики — по большей части обычные русские, а также китайские и монгольские торговцы.

Пока я ожидала посадки после остановки в Омске, поезд наполнился криками машущих на прощание школьников. Они явно хотели побуянить. Одна легкомысленная девочка несколько раз пела «Я танцевать хочу» из «Моей прекрасной леди».

Стайка подростков подошла ко мне. «Иностранка?», — спросили они, взбудораженные встречей с американкой.

«Что вы думаете о России? О нашей еде? О Путине? Об Обаме? Америка, она какая? Вам нравится больше Россия или США?» (Автор последнего вопроса получил удар локтем: «Дурак! Конечно, она больше любит дом!»). Проводник в конце концов прогнал их прочь.

Представители этой профессии (в основном — женщины) следят за чистотой вагонов, отвечают за самовары (то есть бойлеры с водой), продают закуски, проверяют билеты и буквально вынюхивают любое нарушение порядка.

Суровая проводница однажды остановила меня, когда я бродила по вагонам. «Куда это вы идете?», — спросила она. — «Какой у вас номер вагона?». Плюсы такого внимания — чувство безопасности.

Снаружи ручьи и реки искали свой путь сквозь золотистые болота и последние клочки земли с соснами, елями и березами. Иногда ржавая сортировочная станция или дряхлеющий завод разрушали всю магию.

Позже я разговаривала с Надей, жизнерадостным экономистом. Она сказала: «Американцы толстые. По телевизору показывали. Говорят, это от фаст-фуда».

Она поделилась со мной, что экономика в кошмарном состоянии. «Но что мы можем сделать?», — спрашивала она.

Как и другие, она беспокоилась о моем благополучии: «Где ты будешь жить? Как ты туда доберешься?». Другие отмечали несоответствие моей обуви: «Ты явно не русская!». А когда я съела закуски до борща, меня дразнили: «Ни один русский так не делает!».

Скука — вечная спутница таких долгих путешествий. Книги, музыка и проплывающие пейзажи немного развлекают. Как, впрочем, и театр обыденности.

Однажды вечером одна пенсионерка с печальным лицом была увлечена тем, как я стелила постель.

«Задом наперед», — заметила Алла с верхней полки.

«Все нормально», — ответила я и принялась искать свои очки.

«Вы почти на них сидите», — сказала она. Внезапно я почувствовала благодарность за назойливость.

В другой раз две бабушки смотрели, как люди пытаются ходить по скользкой платформе. «Боже!», — воскликнула одна из них, когда женщина поскользнулась и едва не упала.

Когда я села на поезд после остановки в Перми, настроение было мрачным. Мои ближайшие соседи нахмурились, видимо, поглощенные экзистенциальным страхом, достойным пера ссыльного писателя Федора Достоевского.

Пара хипстеров щеголяла дорогими наушниками, поглощая картофель фри из «Макдоналдс». За проезд они заплатили мелочью.

На следующее утро мои попутчики растянулись на нижних полках, не оставив мне места для того, чтобы посидеть (поэтому верхние полки менее предпочтительны). Тогда я отправилась на чай с печеньем к Наталье, инженеру-путейцу на пенсии из соседнего купе.

Она рассказала: «Сибирские города похожи друг на друга. Вокзал, цирк, театр, памятник Владимиру Ленину. Но природа отличается». А еще она добавила, что в каждом городе можно встретить бесконечно много красивых молодых девушек, цокающих на высоких каблуках.

Наталья считает, что пенсии уменьшились и настали суровые времена. «При советской власти люди хотя бы были равны», — говорит она. Я часто слышала, как пожилые россияне повторяют эту мысль.

Миллениалы сочувствуют, но сообщают мне, что не хотели бы возвращения системы, о которой они знают только из исторических книг и рассказов старших родственников.

«Наверное, они ностальгируют, потому что тогда они были юны», — отмечает один молодой человек. Хоть все и надеются, что жить станет лучше, растущее неравенство и неспокойное историческое прошло научили их готовиться к худшему.

Посещение деревни

«Мы едем!», — пискнул маленький мальчик, довольный всем, даже грязной деревней, не менявшейся, очевидно, с тех пор, как Антон Чехов пересек Сибирь более века назад.

Некоторые деревянные дома были причудливо отделаны голубым, желтым, белым или зеленым. Другие — покосились и утонули в вечной мерзлоте. Признаков российского нефтяного бума здесь не наблюдалось.

Сегодняшние сибиряки — это потомки охотников на пушных зверей, освобожденных крестьян и местных кочевых племен. Начиная с XIX века, преступников и политзаключенных ссылали в Сибирь, включая и декабристов — идеалистических молодых офицеров, чья попытка переворота в 1825 году с треском провалилась. К 1930-м годам миллионы заключенных строили здесь фабрики и дороги.

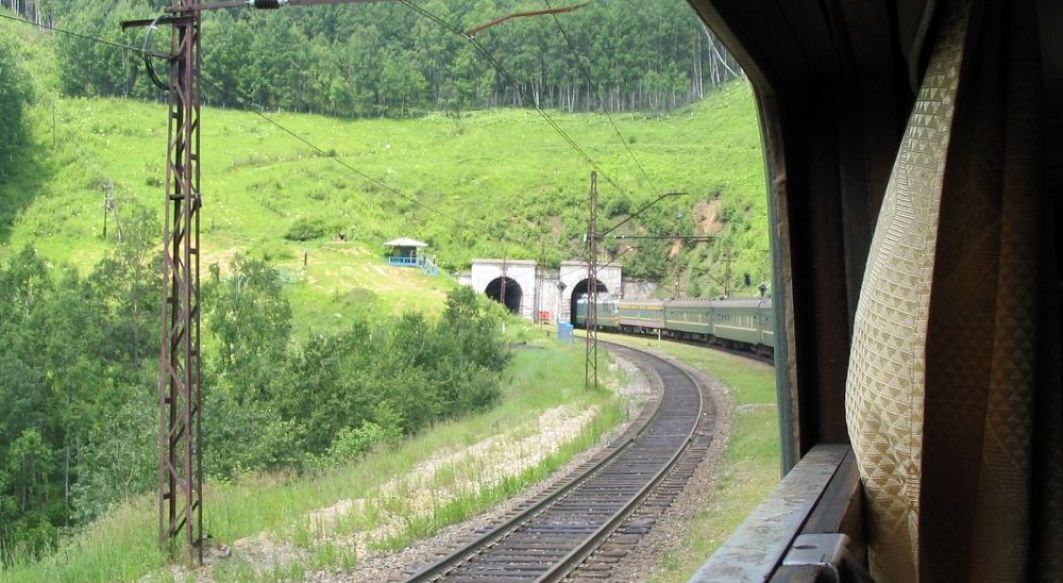

Император Александр III запустил проект строительства Транссибирской магистрали в 1886 году в целях защиты границ и добычи полезных ископаемых. Многие строители умерли от переохлаждений и болезней. Задержки и аварии стали настоящим бичом первых путешественников, тем не менее проект был завершен к 1916 году.

Когда мы наконец прибыли в сияющий центр Москвы, я почувствовала смесь радости с культурным шоком.

В разговоре с Виталием, симпатичным седовласым сибиряком, я предположила: возможно, в жизни важно само путешествие, а не пункт назначения.

«У вас русская душа», — сказал он прежде, чем заснуть пьяным сном на полке моего соседа.